エアコンで省エネ!買替?クリーニング?暑くなる前にエアコンの点検を。

今年も、昨年に引き続き猛暑になると予想されています。

熱中症予防にもエアコンは欠かせません。

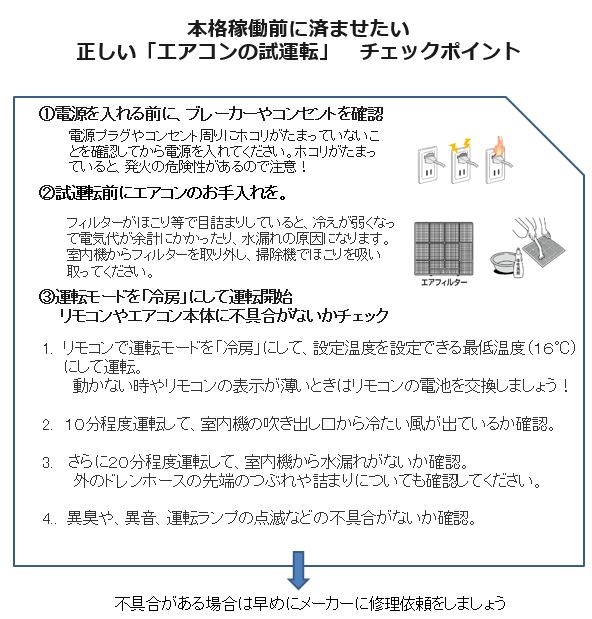

◇エアコンの出番が来る前に点検を

夏本番になってからだと、エアコン購入&修理の依頼が混み合います!

暑い中エアコンなしで過ごすことがないよう、5月中旬を目途に、早めのエアコン試運転と不具合がないか確認しましょう。

「においや内部の汚れが気になる」⇒エアコンクリーニングがおすすめ

ただいま当社では、エアコンクリーニングキャンペーン中です。(2024.6月末まで)

「不具合があり、10年以上経過している」⇒修理より買替を

エアコンの寿命は約10年といわれ、10年を過ぎると、修理してもまた他の箇所に不具合が出て修理ということがよくあります。

そのたびに数万円の費用がかかりますし、部品保有期間は10年というメーカーが多く、部品がなくなって修理ができない場合も出てきます。

◇買い替えたらこんなメリットが

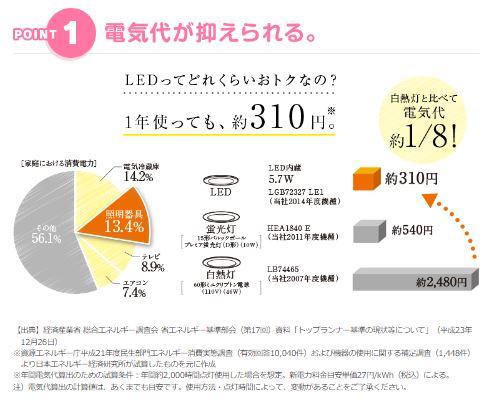

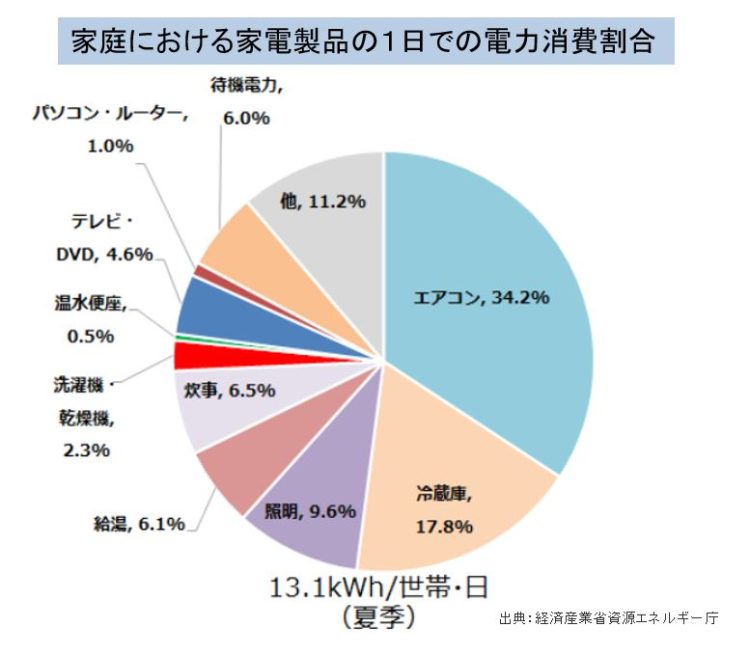

グラフを見るとわかるように、エアコンは、家庭での電力消費量のトップで3割以上を占めています。

省エネ性能の高いエアコンに変えることで節電効果が高まります。

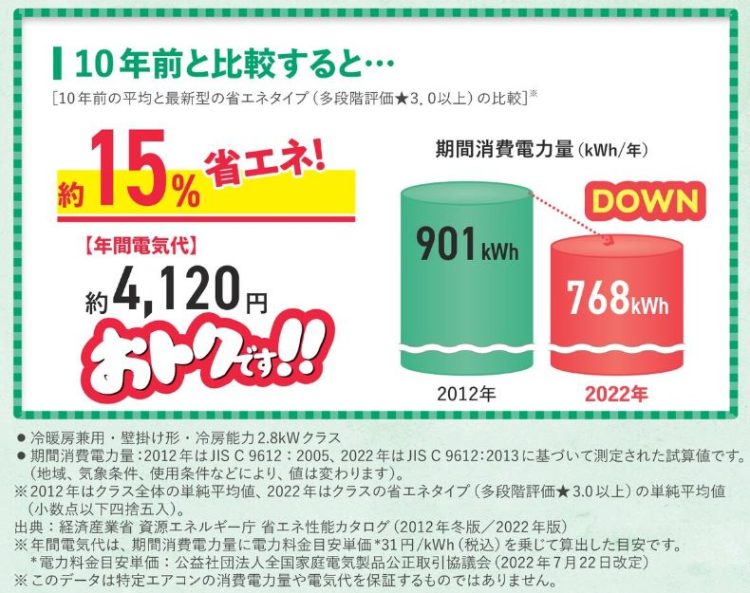

ちなみに、10年前のエアコンと現在のエアコンの電気代を比べてみると・・・

実際に、弊社スタッフのエアコンでどれぐらい違うのか調べてみました。

〈条件 ■2010年製日立2.8kwルームエアコン⇒2023年製三菱2.8kwルームエアコンへ買い替えた場合〉

なんと年間で、4,960円お得になる計算に!

13年たっていて、だんだんエアコンの効きも悪くなっていたので買替えることにしました。

■かしこいエアコンの選び方

1. エネルギー効率を確認する

省エネ性能が高いエアコンを選ぶことが重要です。

- エネルギー消費効率(COP):COP(Coefficient of Performance)は、エアコンが消費する電力に対する冷暖房能力の比率です。COPの数値が高いほど、効率的に電力を使用することを意味します。

- 省エネラベル:エアコンには省エネ性能を示すラベルが貼られています。星の数が多いほど省エネ性能が高いです。

2. 適切な容量を選ぶ

部屋の広さに合ったエアコンを選ぶことで、効率よく冷暖房を行うことができます。

- 部屋の広さ:エアコンの能力(冷房・暖房能力)は部屋の広さによって異なります。一般的に、6畳、8畳、10畳など、部屋の広さに対応した能力のエアコンを選びます。

- 天井の高さや断熱性能:天井の高さや部屋の断熱性能も考慮する必要があります。高い天井や断熱性能が低い場合は、少し高めの能力を持つエアコンを選ぶと良いでしょう。

3. 静音性を重視する

静かなエアコンを選ぶことで、快適な生活環境を保つことができます。

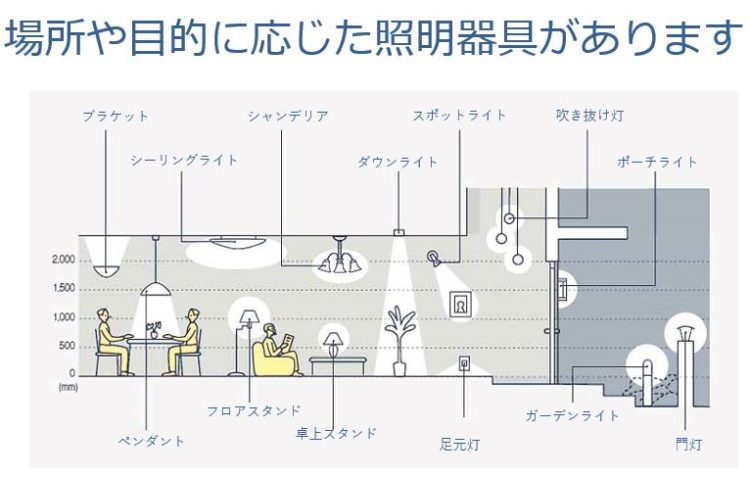

- 運転音の確認:エアコンのカタログや仕様書に記載されている運転音のレベルを確認しましょう。特に寝室やリビングルームに設置する場合は、静音性が重要です。

4. スマート機能をチェック

便利な機能を持つエアコンを選ぶことで、より快適な生活を送ることができます。

- Wi-Fi対応:スマートフォンでエアコンを遠隔操作できるモデルを選ぶと、外出先からでもエアコンのオン・オフや温度設定が可能です。

- タイマー機能:設定した時間に自動でオン・オフするタイマー機能は、無駄な電力消費を抑えるのに役立ちます。

- 空気清浄機能:空気清浄機能が付いているエアコンは、冷暖房しながら空気中のホコリや花粉を除去してくれます。

5. 信頼できるメーカーと保証内容

信頼できるメーカーの製品を選び、保証内容も確認しましょう。

- メーカーの評判:信頼できるメーカーから選ぶことで、品質やアフターサービスの面でも安心です。

- 保証期間:長期間の保証が付いているエアコンを選ぶと、故障時も安心です。特に、コンプレッサーや電気部品に対する長期保証があると良いでしょう。

■エアコン買替メリット

①省エネ性能に優れているので、節電になる。

②全自動お掃除機能付きの機種ならで面倒なフィルター掃除の手間が省ける。

③AIセンサー搭載で、面倒な設定をしなくても人の居場所を見分けて無駄なく快適に冷房してくれる。

④換気清浄機能付きの機種なら、空調しながらお部屋の空気をきれいにしたり換気もしてくれる。

⑤無線LAN内蔵で外出先からスマホで遠隔操作ができる。

エアコンの交換工事やエアコンクリーニングのご依頼がありましたら、お気軽にご相談ください。